工欲善其事,必先利其器。而铁匠乃造器者之一。

位于广东梅州的五华素有“工匠之乡”的美誉,明清时有“圩圩都有铁业店,处处可闻打铁声”的盛景。为了找寻活计,五华铁匠常以三人一伙、五人一帮,穿州过府,巡回经营,不仅在广东各地,而且在江西、福建、湖南等地都留下他们的足迹。他们所锻打的铁器品,因质量上乘、价格低廉而畅销各地。民国时期,五华大坝、河口、沙渴等地铁工制造的土枪,其工艺之精微几可与洋枪相媲美。

图为优行乡农民协会旧址——德公祠

除以“工匠之乡”著称外,五华还是广东省重点革命老区,也是原中央苏区县。土地革命战争时期,受海陆丰彭湃领导的农民运动的影响,富有革命斗争精神的五华铁匠成立农会、建立兵工厂、组织农民自卫军,义无反顾地走上革命征途,壮大工农革命武装力量;在红军反“围剿”时,五华铁匠走出围龙,深入中央苏区,为红军造枪修枪,巩固了中央苏区兵工厂的基础;在中央红军长征时,加入红军的五华铁匠北上长征,拼杀在战场上,用鲜血和生命谱写了气壮山河的英雄史诗。

可以说,五华铁匠凭着一身“硬打硬”的本领淬火炼器,为家则谋得营生,为国则成为了中央苏区兵工厂的奠基人,把薪火相传的铁匠精神与铁匠技艺相结合绽放出时代光彩,为中国革命胜利作出了不可磨灭的贡献。

走上革命征途

为中央红军修枪造弹

五华铁匠向来不畏强权,敢于维护正义,富有革命斗争传统。1925年3月,革命军第一次东征到五华,在当地播下革命的火种。自此以后,大量的五华铁匠相继走上革命道路,不断在兵工厂中锻造枪械。

1925年4月,优行乡农民协会在今五华梅林优河村德公祠成立,会员有100多名。农会还组织当地铁匠在该祠建立农会兵工厂,五华铁匠们操着铁锤、锉刀,敲打出一大批大刀、长矛、梭镖和火枪100多支,充实武装力量。1926年,农会发展出一支30多人的农民自卫军,前往潭下支援百安等地的对敌斗争。1927年8月初,广东秋收起义期间,中共五华县委根据中共东江特委“发展暴动计划”指示精神,在双华矮畲、竹山两地设立兵工厂,30多名当地和周边的打铁工人加入到兵工厂中修造枪支弹药,壮大农民自卫军武装。

图为五华双华竹山兵工厂旧址

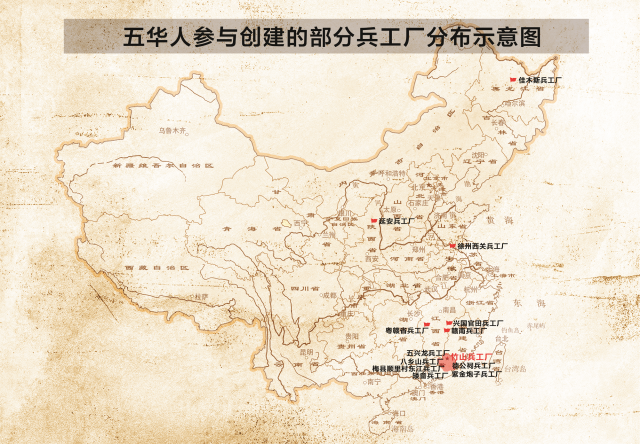

此时,五华铁匠已经积累起一定的兵工厂建造经验,开始到周边地区支援兵工厂工作。1927年年底,在中共紫金县委的召集下,一批五华的铁匠前往紫金县炮子乡上径村山排屋兵工厂自制枪械,供农军使用。1929年初,古大存领导的工农红军在八乡山革命根据地丰顺汤西牛汶溪建立兵工厂,复装子弹。同年8月,40多名五华铁匠和工人去往五兴龙革命根据地兵工厂锻造枪械,翻造子弹。同年10月,100名铁匠被五华县委派到梅县顺里村的东江兵工厂日夜修枪造弹,有力配合了红四军进取东江、开展武装斗争的工作。虽然面临重重困难,这些铁匠工人却一直坚持到1931年上半年时,才各自回家。

图为紫金县炮子兵工厂旧址

图为五华人古汉忠创建的五兴龙兵工厂旧址

远赴苏区瑞金

奠定中央苏区兵工厂基础

在红军反“围剿”时,正义刚直的五华铁匠坚持革命斗争,拿起铁锤钳子,挑起风箱铺盖,为红军应对国民党军的“围剿”作战提供了坚实的武器基础。

“……你们一批会造枪修枪的人到来,(红军)有如旱禾见水啊!”1931年9月,瑞金叶坪红军总司令部,朱德总司令亲切接见五华铁匠,并对他们的到来表示感谢。当时,来自五华县水寨、河东、油田、郭田等地擅长铁业的42名工人刚刚历时一年多,途经兴宁、寻乌、赣州到达瑞金。在结束了朱德总司令的接见后,42名铁匠分成四个组,到达了位于兴国的官田兵工厂,开始修造枪支部件。后来,有36人留在兴国官田兵工厂,另有6人被安排到福建军区兵工厂当修械员。

图为朱德总司令接见五华铁匠情景复原

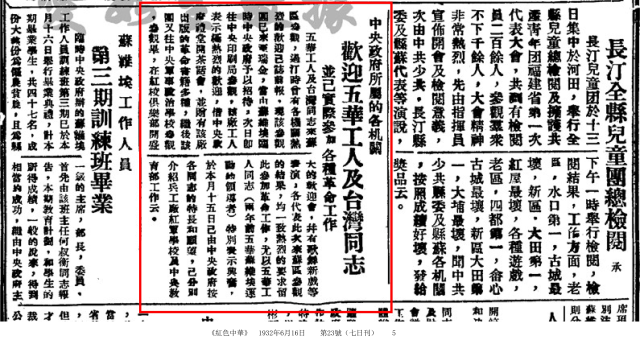

图为《红色中华》1932年6月16日第4版《中央政府所属的各机关欢迎五华工人及台湾同志并已实际参加各种革命工作》的报道

官田兵工厂创办于1931年,是中共领导创办的第一个大型兵工厂,因而通常被誉为“人民兵工的始祖”。在官田时,参加红军的五华籍铁匠和全体兵工厂干部职工一道,多次提前或超额完成任务,为中央红军和地方武装修配步枪4万余支、迫击炮100多门、山炮2门、机关枪2000多挺,翻造子弹40多万发,造手榴弹6万多枚、地雷5000多颗。同时生产出大批刺刀、洋镐、洋铲等军用物资。1933年10月底,官田兵工厂奉命迁至瑞金冈面,职工一度增加到600余人。

正式加入红军后的这批五华籍铁匠,在工作岗位上继续发挥“硬打硬”的工作本领和革命精神。马文、周鉴祥、马木松、邱林华等一大批擅长枪械制造和修理的五华铁匠陆续成为人民武装兵工厂的主要负责人和技术骨干,是中央苏区兵工厂奠基人。马文还被任为兵工厂职工委员会委员长、中华苏维埃共和国国家企业部部长和军事工业委员会委员长等职,走上兵工厂的领导岗位。

图为江西兴国官田兵工厂旧址

随红军长征

发挥兵工厂武装力量

1934年10月,中央红军开始踏上漫漫长征路。官田兵工厂的600多名职工中,除留下100余人坚持打游击外,其余全部随主力红军长征,后来成为八路军兵工生产的骨干。这些参加红军的五华铁匠,如李异凡、马木松、周亚木和一部分连姓名都没有留下的战士,或因修理枪械、或因遭遇战争,不幸在长征途中壮烈牺牲。

图为在中央苏区参加红军的部分五华籍铁匠。自左至右:马文、周鉴祥、李继生、邱林华、刘愈忠

马文一直留在南方坚持游击战争,后于1938年辗转到达延安,历任八路军总后勤部军事工业处处长、抚顺东北军工部秘书长、东北航空学校政委、东北军事工业部党委副书记、中央军委空军工程部政委、中央航空工业建设委员会委员、北京航空学院副院长等职。

走完二万五千里长征的周鉴祥、邱林华、李继生、刘愈忠等人一直担任红军兵工厂的枪械修理工作,这些人均成为红军兵工武器厂的主要负责人和技术骨干。其中,周鉴祥随红军长征到达延安,历任延安兵工厂副厂长、指导员,延安机器厂厂长,延安第二兵工厂厂长,延安兵工厂、造币厂厂长,佳木斯兵工厂厂长等职。邱林华到达陕北革命根据地后,筹建了苏北修械所;抗战胜利后,先后担任山东北海军工处一分厂厂长、华东野战军军工部六厂厂长、徐州西关兵工厂厂长等职。刘愈忠参加长征后一直随军修造枪械,抗战期间,任八路军一一五师修械股股长;1937年9月随一一五师参加平型关战役。无论是随主力红军长征还是留在南方坚持游击战争,五华铁匠始终以高昂的革命热情奋战工厂、洒血战场。

图为五华铁匠参与创建的部分兵工厂分布示意图

这些擅长枪械制造和修理的五华籍铁匠是中央苏区兵工厂的骨干,也是中央苏区兵工厂的奠基人,为中央苏区乃至共和国兵工事业的创建与发展作出重要贡献。

(来源:南方+“党史精读”订阅号1月20日发布)