农业生产责任制的推广促进了中国农村生产要素的流转,短时间内提高了劳动生产效率和个人的收入,空前调动了农民的生产积极性。1979年春,肇庆地区高要县沙浦公社(现为肇庆市鼎湖区沙浦镇)农民陈志雄开始承包经营鱼塘。1980年起,他为了扩大承包经营规模,大胆地进行雇工生产,在全国率先冲击到“禁止雇工”这个政策和理论上的禁区,由此引发了一场全国性的大讨论、大争论。

肇庆地区位于粵中西部山区,历史上耕地面积和粮食生产能力都是偏低的。1979年肇庆地区农民人均收入只有93元,远远低于全国平均水平的160元,以及全省平均水平的222.7元。

从1979年开始,肇庆地区逐步推行以农村家庭联产承包责任制为主要内容的经济体制改革。家庭联产承包责任制使农民有了经营自主权,激发了他们的主动性和创造性,极大地提高了劳动生产率。农业劳动生产率的提高一方面加剧了农业劳动力和劳动时间的剩余,另一方面则提供了扩大再生产的资金积累。于是农业的剩余劳动力就开始向多种经营和非农业生产部门转移以寻求出路。

为了推行农业生产责任制,肇庆地区各级党委、政府采取了一些灵活的办法。如在1979年,高要县沙浦等公社就取消了硬性上交实物粮食做公粮的政策,可以用货币代替实物。这个方法的推行,更加有利于农户完成任务后,用剩余的劳动时间因地制宜地去进行各种扩大生产。

一部分农民发挥自己生产技术专长,将家中劳力、资金集中到一两个经营项目上,或另辟新的生产门路,形成专业户或重点户。农村专业户以商品生产者的面貌出现,讲求经济效益,发挥各种能手作用,促进了生产专业分工和多样化经营,推动肇庆地区农业经济发展由自然、半自然发展的状态开始向商品生产发展,经营项目从传统的种养业向第二、三产业发展。农业专业户开始承包开发山地、河涌塱塘,进行开发性生产。有少量农户退出承包的耕地从事其他专业,由另一部分农户接包而成为种粮专业户。1982年,肇庆地区从事开发承包生产的农户达到271941户,各种联合组织6805个,承包开发荒山残林5476000亩,荒塱、荒水塘106000亩,荒地168000亩。专业户、重点户发展到151601户,占总农户的16.4%。新经济联合体12224个。随着专业户、重点户数量的由少到多,经营项目由多到专,经济效益由低到高,商品率逐步上升,收入不断增加。

农业生产专业户、重点户和经济联合体的出现,肇庆地区偏重单一粮食种植的经济格局已经无法满足农业生产发展的需要,各地开始突破单一经营的经济结构,开展了农业多种经营生产方式的探索和尝试。农业专业化生产分工的现实要求,为肇庆地区农业剩余劳动力转变为雇工进入生产领域创造了条件。

高要县沙浦公社在20世纪50年代就发展了养鱼业,作为改善经济水平的主要副业。从1968年开始,沙一大队干部冒着政治风险把所属2200亩水稻田,500多亩旱地秘密实行“包产到户”,提高了效率,保证了产量,人均年分配收入从45元增加到260元,后来又增加到350元。这种转变经营思路的做法得到了全大队干部、群众的认同和参与,在“文化大革命”期间没有中断过,为日后当地农民陈志雄进行更为大胆的承包经营尝试打下相当成熟的基础。

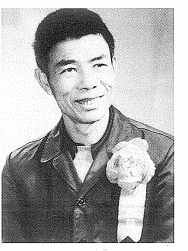

陈志雄承包鱼塘尝试雇工经营。陈志雄(1937—1996)是沙浦公社沙一大队第六生产队的社员,当过公社会计,懂得专业养鱼技术,还长期从事采购和销售工作。丰富的阅历不但炼出陈志雄勇于尝试的胆量,也让他对党的政策有一定的了解和认识。

1978年11月,陈志雄找到大队党支部书记梁新,提出承包村南端长期缺乏管理的八亩河涌塘进行扩大生产的设想。梁新赞同陈志雄提出的能有效增加大队收入的设想,但鉴于当时的政治形势,两人担心要承担政治风险,所以没有立刻付诸实践。没过多久,梁新和陈志雄在《人民日报》上看到“吉林省农民利用土地搞小秋收致富”的报道,了解到中央进行改革的信息,终于下定决心开始筹划承包鱼塘。由于这始终是在政治条件未成熟的情况下,自发改变生产制度的行为,为了得到干部、群众的支持,梁新于是在村党支部会议上提出承包鱼塘的构想,并对干部、群众进行了耐心的解释和意见交流,最后大队领导集体决定接纳这个意见。1979年春,沙浦公社沙一大队第六生产队采用投标承包办法,将八亩村边鱼塘承包给陈志雄培育鱼种,承包金额1700元,生产队每年返还陈志雄7000个工分。这年,陈志雄一家人全力以赴地进行生产,年终结算收入约8000元,扣除成本与承包金,纯收入约6100元,比当年沙一六队十个一级劳动力的收入总和还多。此外,他还多赚下2000多斤(时价2000多元)用于来年生产的鱼苗。

◆陈志雄1979年承包的鱼塘旧址

有了第一次成功经验,1980年,陈志雄向梁新提出扩大面积跨队承包鱼塘的设想,梁新也更加大胆地让他放手经营。这年陈志雄跨越两个队承包141亩鱼塘,承包金额达到9700元。随着承包面积的激增,陈志雄仅靠家人已经运作不起来了,于是萌发了长期雇人帮工的想法。

随着中共十一届三中全会后农业生产责任制获得肯定和推广,以及陈志雄承包生产致富带来的示范影响,沙一大队大搞承包生产,几乎把全部土地承包给了七个承包户。而当时整个大队的劳动力共900多人,他们当中的绝大部分人就成为了剩余劳动力。这些拥有大量剩余劳动时间的群众,认为到陈志雄那里打工,工作时间可以由个人决定,还可以得到额外收入,都非常乐意接受。但是雇工早就被定性为“剥削”,在20世纪50年代就明令禁止,在60年代更被上升到了“阶级斗争”的高度,即使在中共十一届三中全会后,中央1980年75号文依然规定禁止雇工的行为。因此梁新最后也只敢把自己妻子陈秀英“雇佣”给陈志雄。之后陈志雄又偷偷地雇请了临时工400个工作日。尽管只是小规模的雇工,但也为陈志雄的生产提供了足够的支持。就在当年,陈志雄全年总产值为25450元,除去生产成本、雇佣工资和承包金,纯收入10150元。

1981年,在承包中得到实惠的陈志雄继续扩大生产规模,承包面积达到497亩。其中,上半年跨越三个队承包鱼塘357亩,承包金额为50500元;下半年承包水稻田140亩,承包上交稻谷56000斤,全年承包金总额65060元。为了保证充足的劳动力,他大胆投入资金28000元,雇请五个“固定工”,临时工1000多个工作日,还从外地高薪雇请了一位养鱼技师负责专业养鱼技术。当年,陈志雄的经营继续获得成功,全年总产值114000元,纯收入21540元。

陈志雄的承包使生产队的收入显著增加。如沙一大队第五生产队有33亩鱼塘,过去一年最多产鱼6000斤,扣除成本和各项开支,年年亏本。1980年下半年,陈志雄承包了这33亩鱼塘,仅半年就产鱼一万余斤,生产队不花一分钱,不出一个劳动力,就净收入承包金4500元。陈志雄还在群众中推广了他的捞鱼花、育鱼苗等技术,生产队有五名社员经他培训成为养鱼能手。陈志雄雇工承包鱼塘致富的消息后来迅速地传播到其他地区,1980年便有全国12个省的数百人来信求教,有人甚至要求来给他当雇工和学徒。

陈志雄雇工承包鱼塘的做法,在基层干部和群众中得到普遍的认可,但是在当时的政治环境下,遇到了比较大的政策舆论层面的争议,矛头直指“雇工剥削”的禁区。

面对陈志雄雇工承包鱼塘的问题,高要县委认为,要吸取20世纪50年代以来沉痛的教训,不能盲从阶级斗争的观点,应通过调查研究,实事求是地慎重处理这个新鲜事物。通过实地调研,高要县委了解到沙浦公社推行生产责任制,因地制宜发展养鱼业以及沙一大队大胆推动承包生产后的一系列变化。并分析认为,虽然农村实行了“包产到户”,但是生产技术、工具、服务等还停留在原有水平,大部分农户还是只靠家庭劳动力耕种分配所得的责任田地,生产效率没有大的提高;同时大量农民在完成耕种家庭责任田的工作之余,拥有大量的剩余劳动时间,成为剩余劳动力。如果不集中部分土地搞连片承包的规模经营,不准雇工生产,农业剩余劳动力会因为没有别的出路而白白浪费,农民的收入也不能增加,就不能在解决温饱问题之后实现再突破。承包大户在这种条件下很难存活,这就必然会触及“不准雇工”的禁区。高要县委据此认为陈志雄的雇工经营活动是根据扩大生产需要进行的,不是为了剥削。他在生产收入增加的同时也增加了集体的收入;他是通过农民自愿的形式雇工,和资本家强制剥削农民工人有本质区别。最后高要县委实事求是地对陈志雄雇工承包鱼塘的活动釆取了热情鼓励和积极支持的态度,在1980年和1981年连续两年把陈志雄评为该县的劳动模范和先进生产者。

◆1981年陈志雄再次被评为县劳动模范和先进者

肇庆地委也对陈志雄承包鱼塘雇工经营的事件保持了高度重视。时任肇庆地委书记许士杰为此专门到高要县沙浦公社调研,现场察看了陈志雄承包的鱼塘,并与陈志雄进行了座谈。许士杰对陈志雄说:“这是一个新的思路、新的经营方法,我鼓励你继续探索。成功了我们就总结推广经验,不成功就吸取教训。就算做错了要追宄责任,我作为地委书记,是我支持你的,我来承担责任。”在此之后,肇庆地委专门召开了农村富社富队座谈会,把沙浦公社成功的经验在会上进行推广。到了1981年,肇庆地委更是专门撰写了题为《沙一大队一年变富》的典型材料,通过总结推广沙一大队的成功经验,鲜明地表示了对陈志雄承包雇工经营活动鼓励支持的态度。

1980年底,广东省委第一书记任仲夷通过了解陈志雄雇工承包活动的情况,发现广东省内“雇工”的现象有普遍发展的趋势。雇工活动的出现能够解决农业剩余劳动力的出路,有利于活跃商品经济,但“雇工”的性质是个敏感而又不得不正视的问题,因为中央政策规定个体经济不能雇工,否则就是资本主义经济,是剥削,不可能获得政策层面上的肯定和推广。为了寻求改革的出路,任仲夷要求广东各级政府和社科界着手调查研究雇工活动现象和造成的社会变化。

1981年初,根据省委的指示,肇庆地委办公室和高要县委办公室组成联合调查组,到高要县沙浦公社对陈志雄雇工经营事件进行了详细的调查,写出了《关于陈志雄承包鱼塘三百多亩的情况调查》。该报告全面反映当时肇庆地区专业户、承包大户搞开发性生产,扩大经营规模,增加市场供应,带头勤劳致富章情况。认为陈志雄的做法使集体增加了收入,承包者也有所得益。2月26日,省委办公厅将此调查材料加按语后打印送省委领导审阅,得到了任仲夷和省委常委、省农委主任杜瑞芝的支持和肯定,任仲夷还做出批示:“有条件的,可以仿效。”

◆1981年《人民曰报》专栏刊登对陈志雄雇工问题开展讨论的文章

1981年5月初,广州记者陈处兮经过实地采访后,写了一篇将各方的反映集中到一起的文章,寄给了《又民日报》农村部,文章反映了农村实行各种形式的专业承包责任制后解放了生产力,并出现各种“能人”,增加集体物资财富和个人收入,但同时又出现陈志雄这种发展跨队承包经营、冲击雇工政策底线的事情。该文章立刻引起了《人民日报》农村部的关注。

为了推动和探索改革发展之路,1981年5月29日,《人民日报》发表了陈处兮所写的题为《一场关于承包鱼塘的争论》的文章,向全国介绍了陈志雄承包集体鱼塘的情况,并加了一个编者按语。按语说,这篇报告里所提出的问题在其他地方也有,确实值得议一议,“新情况给我们提出不少新问题,需要我们按照党的三中全会提出的方针、政策,在实践中认真探讨,求得正确解决”。此后,《人民日报》开辟《怎样看待陈志雄承包鱼塘问题》专栏,开展讨论至同年8月30日。专栏刊登七次,摘发了20位读者的21篇来信和讨论文章。

这次讨论的焦点集中在下列几个问题上:一是在发展社会主义商品生产中,如何正确看待“能人”(人才),充分发挥他们的作用?二是如何正确看待在发展商品生产中出现的雇工现象?三是如何正确看待跨队承包?这些问题,虽然是围绕陈志雄承包鱼塘雇工经营的事件提出的,实际上也都是当时发展社会主义商品经济中遇到的共性的问题。尤其是雇工问题,最为突出。讨论中,一些意见认为,陈志雄“一个人是无法获得那么多收入的”,“纯收入中有剥削他人的部分”,“剥削毕竟不符合社会主义原则,多了就该限制”。而大多数意见认为,“陈志雄要承包鱼塘,既要付出成本,又要承担经济责任,他收入多些是应该得到的报酬”。“陈志雄承包鱼塘和雇工,不能算剥削。这是一种专业承包,应该允许。”后来,中央书记处政策研究室的一位研究员以马克思《资本论》中《剩余价值率和剩余价值量》一章为依据推出一个结论:“雇工到了8个就不是普通的个体经济,而是资本主义经济,是剥削。”按马克思的计算,在19世纪中叶,雇工八人以下,自己也和工人一样直接参加生产过程的,是“介于资本家和工人之间的中间人物,成了小业主”,而超过八人,则开始“占有工人的剩余价值”,被视为资本家。“这就成为社会主义正统的政治经济学话语体系。在几乎所有的社会主义理论中,‘七上八下’是一条铁定的界线。而陈志雄恰恰没有越过这条界线。”

由于争议过大,讨论结束时没有做详细的总结,只在最末一期专栏上,以题为《进一步解放思想,搞活经济——对陈志雄承包鱼塘有争论的两个问题的看法》的文章,作为专栏的结束文章。该文对“能不能跨队承包”问题,做了肯定回答;对“陈志雄雇工算不算剥削”,认为“陈志雄的收入比其他人高,主要是多劳多得的表现,是无可非议的。”

这次关于陈志雄承包鱼塘雇工经营事件的讨论虽然没有明确的结论,但是改革的呼声还是传递到了国家决策层面,并且得到了回应。1981年10月17日,中共中央、国务院制定的《关于广开门路,搞活经济,解决城镇就业问题的若干决定》中规定:“对个体工商户,应当允许经营者请2人以内的帮手,有特殊技艺的可以带5个以内的学徒。”这个规定的颁布虽然还没有完全取消雇工的限制,但实际上就是允许个体户雇工经营。

《人民日报》关于陈志雄承包鱼塘事件的讨论专栏刊出后,广东省社会科学院与华南师范学院的两位工作人员受到启发,专程到陈志雄所在的沙浦公社做调查,在1981年明写成一篇长达12000字的调查报告。报告依据的具体事实与5月29日《人民日报》上发表的文章基本相同,但观点则截然相反,认为“陈式承包以雇佣劳动力为基础,脱离集体统一经营,已不属集体经济内部责任制性质,而成为资本主义经营,弊多利少,应予限制”。两位作者对人们称陈志雄为“能人”也持否定态度,认为“陈志雄之所以获得惊人收入,并不是因为他有惊人的本领,主要是存在一些客观条件”。作者所指的客观条件是:集体经济长期吃“大锅饭”、搞“以粮为纲”等,认为“陈志雄等正是钻了这个空子”,所以一承包过来,就能轻而易举地提高总收入和纯收入。两位作者认定陈志雄的经营方式同旧社会(资本家)实在没有什么差别,弊多利少,并就此提出了相应的限制建议。随后,这份报告被送到了广东省委、肇庆地委和高要县委等各级领导机关。但在当时寻求改革的大形势下,各级领导机关没有采纳报告的建议对陈志雄的经营活动进行制止和“纠正”。

1982年1月在云南昆明召开的全国农业生产责任制问题讨论会上,《人民日报》讨论时提出的问题,成了会议上争论的问题之一。而广东省社会科学院与华南师范学院两位工作人员所撰写的调查报告也在会上再次提交并散发。这份认为陈志雄承包鱼塘是“资朱主义经营”的调查报告,被新华社记者以《广东沙浦公社出现一批以雇佣劳动为基础的承包大户》为题,登在1月17日“国内动态清样”上,当即引起中央高层领导的重视。

胡耀邦在“内参”登出当天,做了如下批示:“请润生同志注意并提醒广东省委。”接着杜润生于1月19日批示:“瑞芝并仲夷同志此事请酌处。”而中央书记处的一位领导,在1月18日给任仲夷的信中做出另一个批示:“附上一份材料,不知确实性如何。如果属实,不知省委怎样看法?我个人认为,按这个材料所说,就离开了社会主义制度,需要作出明确规定予以制止和纠正并在全省通报。事关社会主义制度的大局,故提请省委考虑。”这个批示同时抄送胡耀邦、万里和国家农委各一份。中央和国务院分管农村工作的领导万里,见到上述批示后,又批转给中央研究机构一位分管农村问题的负责人,并加了一句话:“此事请调查研究,对农民发展商品经济的积极性要珍惜和保护,不可轻易用老框框来套。”对于反映陈志雄雇工承包鱼塘事件的同一份材料,出现四个批示,四种倾向性的意见,没有立刻形成中央的一个集体决议。

广东省委为了妥善处理雇工问题引发的广泛争议,保护改革开放稳定的势头,决定对陈志雄雇工事件的事实再次进行深入的调查研究。1982年4月,任仲夷指示由杜瑞芝牵头,组织人员到陈志雄承包的鱼塘调查,要求必须弄清情况,再来划清政策界限,制定统一的规定。

按照杜瑞芝的指示,高要县委将吉林省实行承包责任制后的八个方面转变的调查报告,省社科院、华南师范学院两位工作人员的报告,以及地委、县委联合调查组撰写的调查报告三份材料列举出来,把其中的观点进行了对比分析。随后,省委农村工作部、省委政研室调查组先后到高要县实地调查,多次召开小型座谈会,与沙浦公社党委书记陈均二、支部书记梁新、陈志雄以及农民代表进行座谈,完成调查取证,最后形成了《关于陈志雄承包经营的情况报告》。

1982年4月22日,杜瑞芝签发省农委致省委并报国家农委《关于陈志雄承包经营的情况报告》。这份报告客观分析陈志雄承包的由来,肯定陈志雄开创了专业承包先例,对承包双方均带来好处。该报告说:“这个公社地处西江河畔,河涌塱塘及低洼易涝田较多。由于经营管理上‘打大捞’,产量长期低而不稳,生产成本尚,经济效益差。三中全会以来,调整农村经济政策,落实生广责任制,部分生产队把这些涌、塘及低洼田釆用承包方式,由承包者择优种养。一般社员对这种做法是否允许心有余悸,不敢承包;而陈志雄经常看报,对党的政策知道较早,又当过大队会计,有一定经营管理经验,还懂得一些养鱼苗的技术,便于1979年在沙浦公社首开专业承包的先例。由于承包双方取得比较显著的经济特殊政策灵活措施在广东效果,逐年扩大承包面积。”

该报告对省社科院经济研究所和华南师范学院两位工作人员所说沙浦公社“出现一批以雇佣劳动为基础的承包大户”,做了重要更正,指出“全公社称得上以雇佣劳动为主的承包大户只有陈志雄和陈基祥两户,其他承包者都是以自己劳动为主,多是联合承包”;指出“水田承包也是向大户集中的趋势”,造成“三成人耕七成地,七成人耕三成地”的论断,也不符合实际情况。报告还认为,种养业搞专业承包责任制,不能要求每个社员都要承包一份土地,有的社员承包了养殖业或干别的,就可以不再担负种植业的任务。这是合理的分工,有利于发挥社员的各种专长,搞专业化,并使农村富余劳力向非农产业转移。这是社会进步的表现,不足为奇。

报告针对“看不出陈志雄式的承包和旧社会老板向地主投标承包、雇工经营的方式有多大差别”,“以雇佣劳动为基础的大规模经营,其资本主义性质是明显的”论断,明确表示陈志雄的经营“属资本主义性质的经营方式,但又不能同一般的资本主义经营方式一样对待”,“这种承包方法和经营方式,就其经济效果来说,比原来‘吃大锅饭’的集体经营要好”,对陈志雄大面积承包集体鱼塘给予肯定。

报告最后总结认为,陈志雄的承包经营,对农村扩大再生产、增加剩余劳动力出路、增加集体积累、增加农民收入,都有好处。唯一的问题是对社会主义条件下出现的雇工问题仍然难以界定,因此报告依然只能把陈志雄雇工经营的性质定为“雇工剥削”,要“采取坚决措施纠正”。

为了从理论、思想上彻底弄清这一问题,广东省委有关部门又专门召开了一次大型的农村雇工问题研讨会。会议由省委农村工作部、省农业经济学会和佛山农经学会联合召开,杜瑞芝亲自全程参与,邀请国务院农村发展研究中心、中国社科院农村发展所、农业部经营管理干部学院和广东理论界、研究部门的专家,以及地、县人员,就农村当前雇工的利弊及产生的原因、两种社会制度下雇工的异同以及雇工的对策等议题,进行了广泛的讨论,取得了基本上的共识。大家认为,农村之所以出现雇工,根本原因在于社会主义初级阶段,生产力水平比较低,地区发展不平衡,实行家庭联产承包制以后,农民扩大经营自主权,在剩余劳动力增多、生产资金增多的情况下,出现多种经营形式和雇工现象是难以避免的。在中国条件下农村雇工有利有弊,但是利大于弊,有利于使分散的生产要素结合起来,使潜在的生产力成为现实的生产力,从而有利于利用农业剩余劳动力、发挥“能人”的才智,增加社会财富,满足市场需求,进而有利于个人增加收入、集体增加积累、国家增加税收。对雇工经营应该因势利导,一方面不仅在农业,而且在二、三产业也都应该允许存在,特别对各地开发性项目更应适当放宽;另一方面针对雇工的剥削收入则要通过税收等手段加以调节限制,以经济手段取代简单化的行政手段来加强管理。随后,这次会议的纪要及主要论文在北京有关报刊发表后,在全国产生了积极影响。

力主农村经济改革的广东省委,自始至终没有对农村雇工经营活动做出任何限制和取消的规定,也没有进行全省通报。陈志雄等雇工大户得到很好的保护,生产和生活都没有受到冲击,依然红红火火地经营生产,个体户雇工现象也有增无减。而随后中央在1983年1月对雇工提出“不宜提倡,不要公开宣传,也不要急于取缔”的“三不”原则,使关于雇工经营问题争论的风波逐渐平息下去。

一是带动肇庆地区农业专业户经营和农村商品经济的持续发展。陈志雄承包鱼塘的成功,带动高要县农民大范围搞承包,造就了一大批早期的农民个体户,直接刺激了肇庆地区农业专业大户和农村商品经济的发展。1982年至1986年,中央连续五个“一号文件”,颁布了对农村土地承包、允许雇工、发展个体经济等方面的一系列决策,兴起了中国农村体制改革的热潮。任仲夷在1982年省农委召开的专业户座谈会上强调“万元户不算富,富了还要富”,则给广东省带头搞商品经济的专业户吃了“定心丸”。到1983年末,肇庆地区95%的生产队都实行了家庭联产承包责任制。全面推行家庭联产承包责任制后,广泛调动了农民的生产积极性,相继涌现出一批专业户、重点户和新经济联合体,促进了农业向专业化、基地化、商品化发展。

1983年,国家制定扶持个体户发展的贷款政策,解决了承包专业户经营生产所需的重要资金来源问题,但是雇工的数量依然被严格限制在七人以内。在当时生产技术、生产服务社会化的程度都很低的条件下,大规模雇工的需求问题不解决,专业户扩大生产经营规模所需的专业管理水平无法得到提高。然而部分专业户却出现经营失误,陷入过快过度经营的状况。专业户过快过度经营的情况出现后,引起了肇庆地委的重视。通过及时总结相关经验教训,肇庆地委一方面对专业户扩大生产给予税收优惠、人才培训等方面的支持服务,保护其发展的势头;另一方面则在农村经济体制改革中设计了“宽严结合”“既要积极,又要稳妥”等方针,避免出现过度经营,稳步慎重地推进对农村商品经济发展的指导工作。

1984年,肇庆地区按照中央和省委的要求,基本完成了调整土地、延长承包期的工作,家庭联产承包责任制作为农村一项基本经营制度长期稳定了下来,农业经济结构发展趋向合理。同年,肇庆地委印发了《关于进一步放手发展民办工业,加速农村商品经济发展的十条意见》,支持乡镇企业的发展。肇庆地区农村产业结构得到逐步调整,大量的剩余劳动力也迅速转入二、三产业,农村商品经济进入了稳步、快速增长的发展时期。1985年,全地区各类民办工商企业(包括乡镇企业、村办企畫以及家庭联户办企业)达到150700家,从业劳动力654000人,占全区总劳云力力的37%,农民人均收入达到455元。到1992年,肇庆地区专业户的生产已经基本按照市场的需要发展生产,农业商品率达到69.1%。农业专业化、商品说的迅速发展,使农民迅速摆脱贫困,加快了致富的步伐。农业总产值由1985年的418657万元增加到1992年的784804万元,农民人均纯收入提高到1206元。肇庆地区通过解放思想,在农业专业化、商品化生产上进行正确政策引导所取得的成功,又推动了后来该地区发展民营企业、承包制、股份制等方面的先行一步。

二是推动全国农村体制改革和雇工限制的完全取消。陈志雄承包鱼塘雇工经营的事件和随后在《人民日报》上的大讨论,在全国范围内引起巨大的反响,并产生积极的示范作用。许多地方纷纷效仿搞“承包运动”,个体户和雇工大规模地涌现。同时,这一事件推动了全国思想大解放,影响了中央对农村体制改革的决策,关于农村体制改革的政策陆续颁布。

1982年7月5日,中央在讨论农村专业户问题时,国务院主要领导同志强调,要重视专业户的研究,特别是要研究如何做到善于经营,研究如何发挥像广东陈志雄这种人的积极性。并提出对“这种人”不表扬、不批评、不戴帽子、不割尾巴,而是要趋利避害。正是这个“重视研究”和“四不”,给雇工经营的人松了绑。9月,中共十二大进一步提出,公有制经济要同多种经济相互配合和发展。这时提出的“多种经济”是指个体经济和“三资”企业,没有包括以雇佣劳动为基础的私营经济,但在个体经济迅速发展的基础上,先是在农村,继而在城镇,私营经济应运而生,并且一开始就呈现快速发展的态势,雇工很快突破政策规定的人数,有的甚至多达上百人。1983年1月,中央对超出政策规定雇请较多帮工问题提出“三不”原则,“三不”原则一定程度上尊重了群众的创造和选择,实际上起到了默认和保护私营经济的萌芽发展的作用。

然而到了1983年8月,在“清除精神污染”的大背景下,雇工问题又受到一些指责,被看成是“精神污染”在农村的表现。对此,胡耀邦和万里等中央领导明确表态,农村不搞“清污”。又一次保护了雇工大户和私营经济。

1984年10月,邓小平在中共中央顾问委员会第三次全体会议上一锤定音,明确指出:“前些时候那个雇工问题,相当震动呀,大家担心得不得了。我的意见是放两年再看。那个能影响到我们的大局吗?如果你一动,群众就说政策变了,人心就不安了。”邓小平的讲话从改革的全局出发,强调政策的稳定性,实际上给当时的雇工合理化一个明确的说法,成了中国雇工问题的一个拐点。由于国家有了明确的政策,专业户的雇工经营顺利从理论上摆脱了”资本家剥削”的束缚,获得了法律上的生存空间。

1987年1月的中央5号文件《把农村改革引向深入》中,雇工数量的限制最终被去掉,1983年提出的”三不”原则也被改变成鼓励性质的十六字方针:“允许存在,加强管理,兴利抑弊,逐步引导。”1988年4月,第七届全国人大一次会议通过宪法修正案,增加了“国家允许私营企业经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法权利和发展。对私营经济实行引导、监督和管理”的内容。这是新中国在20世纪50年代,实行社会主义改造、消灭私营经济之后,首次在宪法上重新确立私营经济的法律地位,雇工活动也随之完全合法化。

三是促进中国特色社会主义市场经济的发展。陈志雄的承包鱼塘雇工经营,以及由此引发的全国性大讨论,还是对中国特色社会主义发展道路探索中的一次有益尝试。

改革开放是为了建设社会主义,而社会主义的基本任务就是解放生产力和发展生产力。1980年,邓小平指出:“根据我们自己的经验,讲社会主义,首先就要使生产力发展,这是主要的。只有这样,才能表明社会主义的优越性。社会主义经济政策对不对,归根到底要看生产力是否发展,人民收入是否增加。这是压倒一切的标准。”

中共十一届三中全会确立了解放思想、实事求是的思想路线,改变“以阶级斗争为纲”的做法,把全党工作的重点转移到社会主义现代化建设上来。这就要求我们党用符合经济发展规律的观点,而不是用阶级的分析方法去处理现实问题。但是大多数干部、群众对社会主义的认识还存在着一种根深蒂固的思维定式:认为单一公有制、高度集中管理手段、平均主义分配形式是纯粹的社会主义;而多元化的所有制(特别是私有制)、商品经济、收入分配上的差别(特别是比较大的差别),则是纯粹的资本主义。它们之间不仅不兼容,而且是绝对的对立。

改革开放之初,个体、私营经济形式仍然被大多数人视作资主义的残余而加以批判和排斥。陈志雄承包鱼塘雇工经营的事件和随后在《人民日报》上的全国性大讨论,破除了许多干部群众旧有思维定式的束缚。广东省委、肇庆地委、高要县委通过大量的调查研究发现,雇工经营这种曾被认定是剥削形式的生产活动客观上起到了解放生产力和发展生产力的作用,即便是对承包生产雇工经营持最激烈反对意见的人,也承认这种形式的生产活动提高了生产劳动的效率,增加了集体和个人的收入。旧思维定式的破除推动了广大干部群众对发展社会主义道路的思考,意识到要建设真正的社会主义,不能只在马克思的著作中寻章摘句地去寻找依据,应该“不唯书、不唯上、只唯实”,结合中国国情来寻找自己发展的新道路。广东各级党委对陈志雄雇工经营的肯定和坚持,以及后来中央一系列对私营经济发展的保护政策,推动了全国干部、群众对社会阶层变化、公有制与私有制、雇佣关系等方面的全新认识,专业户、个体户等私营经济形式被广泛认同为新的生产力的代表。

1989年私营经济获得合法化后,全国注册登记的私营企业9.05万户,投资者21万人,雇工164万人,注册资金84.47亿元,总产值达到97.4亿元。而这之前,只有温州等地的六户私企进行过正式工商注册。私营经济比重的增加,繁荣了商品流通市场,弥补了原有高度集中的计划经济体制在生产管理上的诸多不足,推动了农村经济体制改革和城市国有企业改革等一系列早期改革的完成,为国民经济的发展增添了活力。同年,中共十三届四中全会提出“坚持计划经济与市场调节相结合”的方针,明确提出要运用计划调节和市场调节两种手段,逐步建立“国家调节市场,市场引导企业”的体制,通过市场选择来配置生产要素的机制开始逐步建立并成为管理社会经济运行的一个最主要的手段,标志着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制进行转变迈出了重要的一步。

可见,陈志雄承包鱼塘雇工经营事件及其引发的大讨论,加快了中国私营经济合法化的过程,推动了以市场选择来配置资源的生产要素流通机制的建立,促进了社会主义市场经济的发展,为开创中国特色社会主义发展道路进行了有益探索。

改革开放本身就是解放思想、实事求是的成果,改革开放的过程,就是思想解放的过程。正是由于对这个宝贵精神的坚持,在陈志雄雇工事件掀起的这场风波里,从广东省委到肇庆地委、高要县委,各级干部都从那段徘徊的岁月里吸取了历史教训,不再一味地盲目“唯上、唯书”,而是坚持用实践作为检验真理的唯一标准,实事求是地证明了陈志雄大胆探索的合理性和必要性。对雇工经营的肯定和坚持,最终冲破了旧的理论观念的束缚,为社会进步带来了新的风气和环境,为之后全省乃至全国市场经济的迅速发展走出了一条新的道路,成为改革开放的有益探索。实践发展永无止境,解放思想永无止境,改革开放也永无止境,停顿和倒退没有出路。改革开放之初我们从陈志雄雇工事件里所得到的经验,对今天新一轮全面深化改革来说,依然弥足珍贵。

(作者:钟扬 冯泽波 朱芷君)

来源:《特殊政策灵活措施在广东》,中共党史出版社2015年版